株式会社サイダ・UMS 代表取締役社長の斎田匡男です。サイダ・UMSは創業104年の工作機械メーカーです。私自身、経営者として「本業に集中できる環境をつくる」ことを大切にしながらDXに挑戦しています。

「生産計画が一人の頭の中にしかない。そんな状況に不安を感じたことはありませんか?」

製造現場では、熟練者の経験と勘に頼らざるを得ない場面が少なくありません。我々の現場も例外ではなく、同じ課題を抱えていました。

本記事では、「TECH BEAT Shizuoka AWARD 2025 特別賞」を受賞した「生産計画DXによる属人化脱却」の取り組みを通じて、課題解決のプロセスと未来へのヒント、そして今後の展望をお伝えします。同じ課題に直面する製造業の皆さまにとって、少しでも参考になれば幸いです。

3年の挑戦が結実 —— 特別賞受賞までの歩み

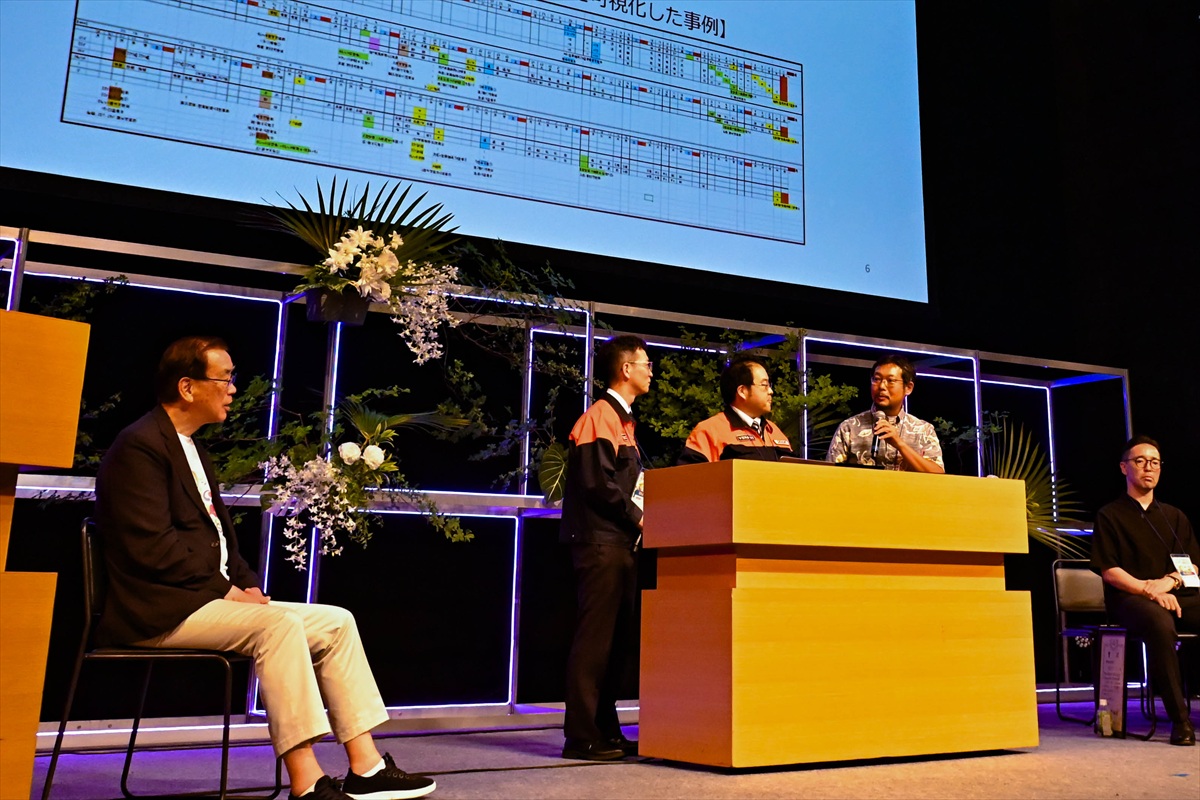

受賞の瞬間は、喜びと同時に、これまでの努力が報われた安堵感もありました。株式会社サイダ・UMSと株式会社スカイディスクの協業は、単なる取引関係を超えて、製造業の未来を共に描く取り組みでした。きっかけは2021年のTECH BEAT Shizuoka。この出会いから始まった挑戦が、3年を経て大きな成果へとつながりました。

TECH BEAT Shizuokaとは?—— 静岡から未来を拓くオープンイノベーションの場

TECH BEAT Shizuokaは、静岡県と静岡銀行が主催するオープンイノベーションの場です。地域企業とスタートアップが出会い、新しい価値を生み出すことを目指しています。

TECH BEAT Shizuoka AWARDと特別賞の意義

TECH BEAT Shizuoka AWARDは、本イベントを通じて出会った企業同士の協業事例を表彰する仕組みで、例年は「静岡県知事賞」と「実行委員会委員長賞」の2つが設けられています。いずれも、地域発のイノベーションを具体的に形にした好事例を称える賞です。

今回、私たちサイダ・UMSとスカイディスクがいただいたのは、その通常枠にはない「特別賞」でした。本来は前年の出会いを起点とした協業事例が対象ですが、両社の取り組みは2021年の出会いから3年をかけて成果を結実させた点が高く評価され、今回限り?の新設枠として授与されたのです。

このことは、成果そのものに加えて、時間をかけて共に歩み続ける姿勢や、地道な改善を積み重ねてきた真摯な取り組みが評価されたと考えています。

今回の受賞理由

今回評価されたのは、3年にわたる協業の継続、熟練者の暗黙知をDXに落とし込んだこと、そして属人化を解消し若手へ業務を引き継ぐ仕組みを築いた点です。単なる効率化ではなく、知恵を組織の資産へ転換したことが受賞につながりました。

さらに、今回の受賞は社外への発信という意味でも大きな意義がありました。私たちが取り組んできた内容が社会的に評価されたことは、単なる成果の証明にとどまらず、自社のブランディングや新しいお客様との出会いにつながると考えています。

サイダ・UMSとスカイディスク —— 受賞企業の紹介

株式会社サイダ・UMSは、静岡県焼津市を拠点とする創業104年の工作機械メーカーです。自社ブランド「汎用旋盤 VERSEC-neo(ベルセックネオ)」やOEM製造を手掛け、地域のものづくりを支えてきました。社員数は38名と決して大きくはありませんが、実現したい未来の姿(VISION)の中で「本業に集中できる環境の構築」という理念を掲げ、挑戦を続けています。

協業パートナーの株式会社スカイディスクは、福岡発のAI企業です。AI生産スケジューラ「最適ワークス」を展開し、現在は東京に加え、浜松・名古屋にも拠点を拡大。このサービスが、私たちの抱えていた属人化課題の解決に大きな役割を果たしました。

属人化が招く非効率 —— DX導入の出発点

今回生産計画DXのターゲットとした「工作機械の組立工程」は10以上の工程と複数機種が並行する複雑な現場でしたが、計画を立てられるのは一人の管理者だけでした。担当課長は膨大な情報を頭の中で処理し、要望変更のたびに計画を作り直す負担が常態化していたのです。

この「暗黙知依存」と「属人化」という課題を解決するために、私たちはスカイディスクの「最適ワークス」を導入し、生産計画DXに踏み出しました。

暗黙知を形式知へ —— 革新のカギは人とAIシステムの融合

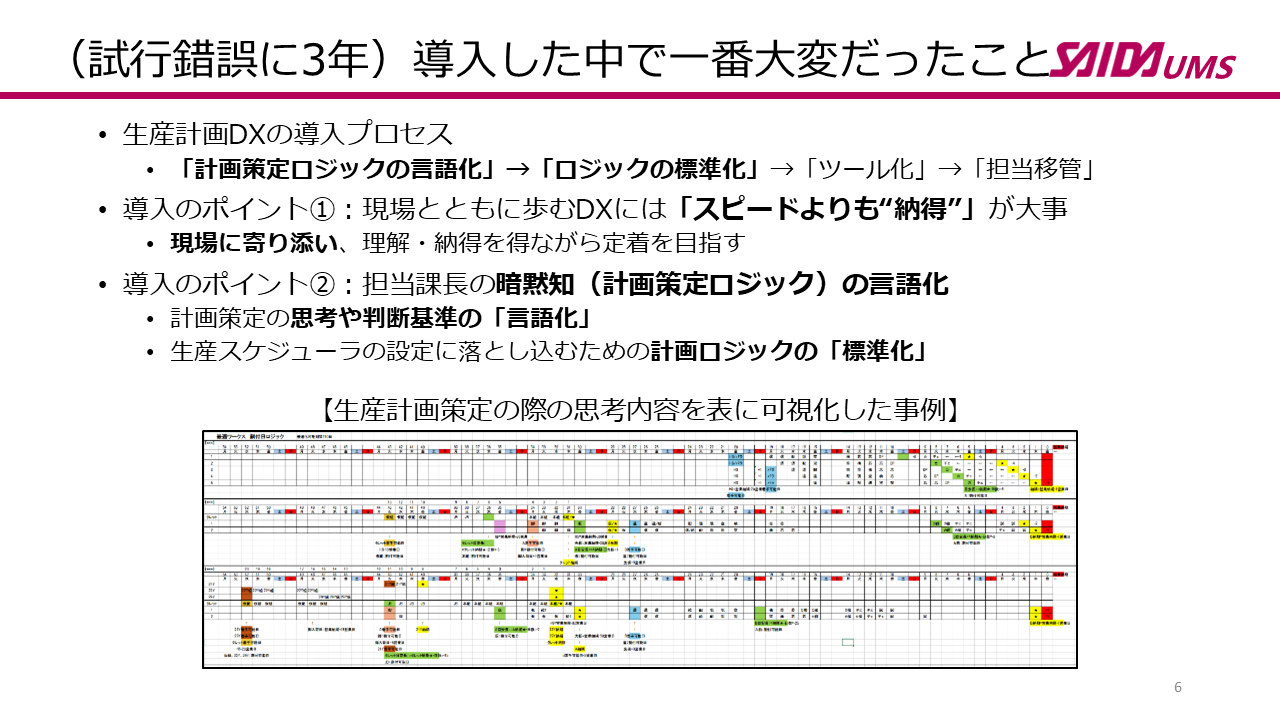

管理者の思考プロセスを言語化する挑戦

生産計画DXを進める上で最も大きな壁となったのは、熟練管理者の頭の中にしかなかった“暗黙知”をいかに引き出すかでした。長年の経験に基づく判断は、言葉にすることが難しく、一人の中に蓄積されたままになっていました。そこで、徹底したヒアリングを行い、「納期から逆算して、どのタイミングで誰をどの工程に配置するか」といった思考を丁寧に整理。フローチャートや表に可視化することで、経験則を一つずつ言葉に置き換え、組織全体で共有できる知識へと転換していきました。

失敗からの学びと現場の声

もちろん導入は順調ではありませんでした。システムが最初に自動生成した計画は「現実味がない」と現場から反発され、最適ワークスの出力も従来の計画表と異なっていたため、馴染みにくさがありました。そこで出力結果を現場に馴染む形へと修正し、何度も調整を重ねました。3年かかった試行錯誤から学んだのは、「どんなに優れた仕組みでも、現場が納得しなければ定着しない」ということでした。

現場からは「以前はゼロから計画を立てる負担が大きかったが、今はシステムが計画を提示してくれるので確認と微調整だけで済む。負担が大幅に減った」という声も上がり、納得感を伴った形で浸透していったのです。

導入効果 —— 属人化解消と未来への基盤

その結果、従来は10〜12時間を要していた作業が約40%削減されました。さらに、これまで管理者一人に依存していた業務を新人や事務担当でも担えるようになり、計画期間も3週間から最大3か月へと拡大しました。属人化を解消しながら、熟練者の知恵を「組織全体の資産」として継承する仕組みが築かれたのです。

パートナーシップが生んだ成果

こうした成果は、スカイディスクとの密な協働なしには実現できませんでした。スカイディスクの後藤氏がスピーチで言及されていたように、私たちの「本業に集中できる環境を作りたい」「先々まで計画が見えれば、お客様とのコミュニケーションや売り上げの獲得に集中できる」といった「何を、なぜ実現したいのか」を深く共有し、単なるシステム導入ではなく、共に考え、取り組む姿勢を貫いたことが成功の鍵だったと感じています。

静岡から挑むDX —— 地域ならではの強みと課題

TECH BEAT Shizuokaのような地域密着型イベントは、静岡におけるテックエコシステムの広がりを象徴しています。実際、私たちサイダ・UMSとスカイディスクの出会いもこの場がきっかけでした。伝統ある製造業と先端のAI企業が協業できたこと自体が、地域の多様性と柔軟性の表れだと感じています。

地方企業には長年培われてきた独自の製造ノウハウという「宝」が眠っています。しかし、それを次世代にどう継承するかは常に大きな課題です。今回のDXは、熟練者の暗黙知を形式知化し、AIに落とし込むことで、この「宝」を未来につなげる試みでした。

また、人材不足や属人化という壁もありましたが、暗黙知を丁寧に言語化し、若手社員でも担える仕組みをつくったことで、業務の持続性と人材育成の両面で成果を出すことができました。これは地域企業が限られた人材を活かしながら成長していくためのモデルケースになり得ると考えています。

受賞を経て広がる未来 —— ビジョンと次なる挑戦

工場見学に来られたお客様から「自分たちも同じ課題を抱えている」という声をいただく機会が増えています。多くの大手メーカーですら生産計画の属人化に悩んでいるのが現状であり、その中で私たちの取り組みは強い関心を呼んでいます。こうした反響は、自社の改善にとどまらず、顧客からの信頼や競争力の強化につながるものであり、今後の展開を考える上で大きな後押しになっています。

次なる挑戦のひとつは、人材育成への活用です。各作業員のスキルを「スキルマップ」として可視化し、誰がどの工程を担えるのかを明確にすることで、効率的な人材育成や配置につなげていきたいと考えています。さらに、部品の配膳指示や工程間の調整といった領域にもシステムを拡張し、現場全体の流れをよりスムーズにすることも視野に入れています。効率化だけでなく、人材育成や現場力強化に結びつけていくことが、次のステップです。

加えて、この経験を同業他社と共有し、導入支援などの新規事業化につなげていく可能性も感じています。製造業の現場には、同じように属人化や暗黙知に悩む企業が数多く存在します。私たちの取り組みが一つのモデルとなり、それを仲間の企業と共に発展させていけるなら、地域や業界全体の底上げにもつながるのではないかと感じています。

属人化脱却から始まる製造業DXの未来

今回の協業を通じて見えてきたのは、地方製造業が持つ「暗黙知」という貴重な資産を、デジタル技術で「形式知」として継承していく道筋です。DXは決して一朝一夕に実現できるものではなく、試行錯誤を重ねながら時間をかけて取り組む必要があります。しかし、その先には「入社間もない社員でも計画策定を担えるようになった」「従来よりも長期的な計画が可能になった」といった大きな成果が待っていることを実感しました。

そして、私たちの取り組みの根底には「本業に集中できる環境をつくる」という経営ビジョンがあります。今後は、生産計画DXを人材育成にも活かし、若手が成長できる仕組みを整えることで、持続可能な企業成長へとつなげていきたいと考えています。効率化にとどまらず、未来を担う人材を育てることこそが、DXの本当の価値だと信じています。

お問い合わせ・工場見学のご案内

今回ご紹介した「生産計画DXによる属人化脱却」の取り組みは、私たち自身が抱えていた課題を出発点に始まりました。DXはまだ発展の途上にあり、答えが一つに定まっているわけではありません。だからこそ、企業同士が取り組みを共有し合い、共に成長していくことが大切だと考えています。

私たちが3年かけて歩んできた挑戦は、まだ道の途中です。暗黙知を形式知に変えることで現場がどう変わったのか、その実際の様子は、工場で直接ご覧いただくのが一番伝わると思います。

工場見学は、その第一歩になるはずです。「自社でも同じ課題を抱えている」と感じられた方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。皆さまと共に学び合い、未来の製造業を切り拓いていければと願っています。

書いた人:斎田 匡男

2021年に代表取締役社長に就任。大学ではロボット工学(人間・ロボット協調)の研究に従事。博士(工学)。趣味はサックス演奏。ビッグバンドジャズが好きすぎて大学でサークルを設立。その経験が現在の経営の礎になっている。

✔あわせて読みたい